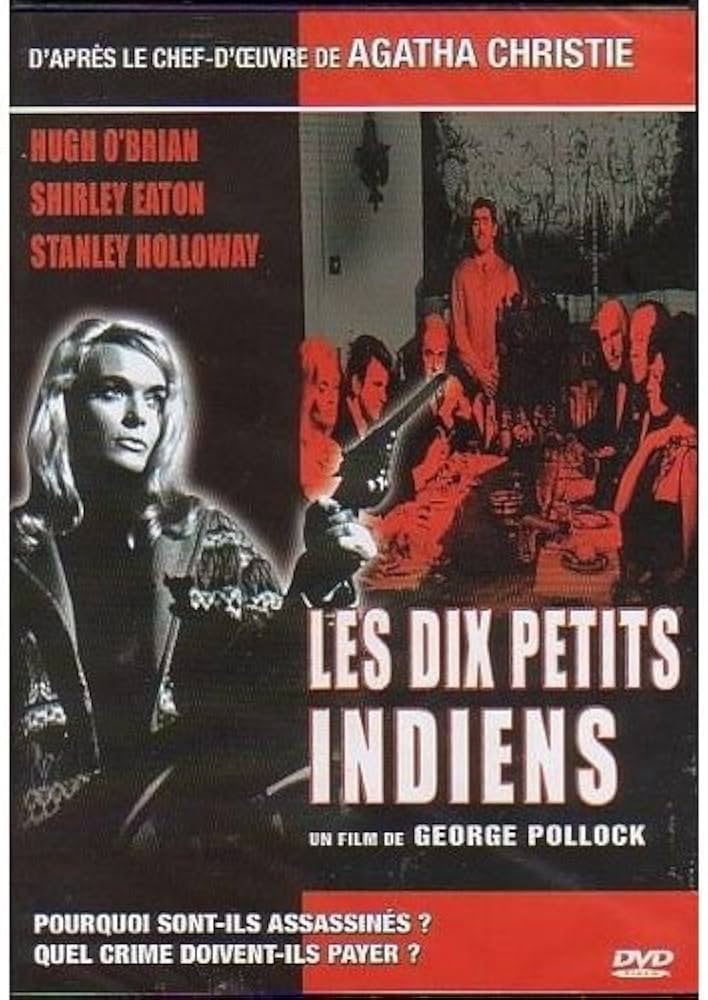

Réalisation : George Pollock

Scénario : Harry Allan Towers

Date : 1965 - GB

Durée : 91 mn

Acteurs principaux :

Hugh O’Brian : Hugh Lombard

/ Charles Morley

Shirley Eaton : Ann Clyde

Fabian : Mike Raven

Leo Genn : Sir Jan Mandrake

Stanley Holloway : William Blore

Wilfrid White : Le Juge Arthur Cannon

Daliah Lavi : IIlona Bergen

Marianne Hoppe : Elsa Grohman

Mario Adorf : Joseph Grohman

A/ SA

Mots-clés : Agatha Christie – Assassinats en série – Humour noir – Peur

Huit personnes – six hommes et deux jeunes femmes – ont été conviées à passer un week-end à la neige dans une station des Alpes autrichiennes. Curieusement, ils ont accepté. La secrétaire organisatrice a, elle-même, été embauchée par correspondance. Elle ne connaît pas non plus le mystérieux O’nyme à l’initiative de cette rencontre insolite. Les invités sont accueillis, par un couple de domestiques, les Grohmann. Dans leurs chambres respectives, figure un tableau reproduisant les « dix petits indiens » qui se retrouvent aussi sur un plateau de décoration dans la pièce commune. À 21h, Grohmann active un magnétophone dissimulé dans un meuble. La voix de leur hôte les informe alors qu’ils ont tous été réunis parce que volontairement coupables de la mort de quelqu’un. Les meurtres en série peuvent commencer dans ce huis-clos…

La fonction du roman et du film policier

Le genre policier a comme vocation première de nous captiver, de nous faire oublier nos tracasseries et tâches quotidiennes. Il joue avec nos émotions et défie nos capacités diagnostiques : qui est coupable, quels sont les ressorts psychologiques qui animent les personnages ? En quoi reflète-t-il notre propre subjectivité ?

Plusieurs générations ont pratiquement commencé à lire avec les romans d’Agatha Christie. L’intrigue est posée comme une équation. L’auteur joue avec les archétypes. Le cadre est le plus souvent formel. Dans le roman, c’était un île. Ici, c’est un chalet, au sommet d’une montagne. Le titre de ce film prête à sourire. Initialement, il reprenait une comptine qui a eu cours aux USA, avant la Guerre de Sécession. Agatha Christie en changea le titre quand elle adapta son roman pour le théâtre en choisissant comme titre « Ils étaient dix », titre repris au passage par Pierre Bayard, dans ses pseudo-contre-enquêtes pour la collection Paradoxes. Le titre adopté par le réalisateur britannique, George Pollock, est plutôt malicieux. Il fait allusion, par les statuettes du film, aux Indiens d’Amérique qui subirent, avec l’arrivée des anglosaxons, les effets génocidaires de l’envahissement et de la mise en « réserves », touristiquement valorisées des survivants. Le moins que l’on puisse dire, dans cette histoire, est que la supériorité éthique des européens en prend un coup, même si la fin de l’histoire a été adoucie : les deux survivants de la tuerie programmée sont les seuls à n’avoir pas été responsables d’un crime.

Le spectateur n’est pas dérangé par le décor ou les costumes. Il retrouve avec plaisir des acteurs identifiés dans des films plus célèbres. Ainsi, reconnaît-il, le colonel Pickering et le papa de Miss Eliza Doolittle de My Fair Lady, un des meilleurs rôles d’Audrey Hepburn.