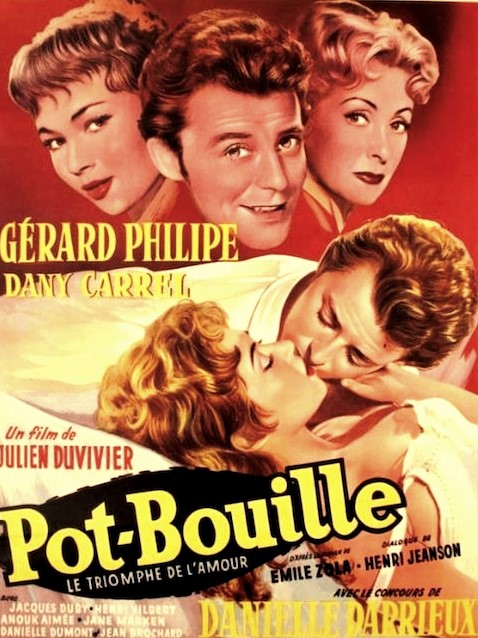

Réalisation : Julien Duvivier

Scénario : Julien Duvivier, Henri Jeanson,

Léo Joannon, d’après le roman de Zola

Date : 1957 F Durée : 131mn

Acteurs principaux :

Gérard Philippe :Octave Mouret

Danielle Darrieux : la patronne du Au Bonheur des Dames

Dany Carrel : Berthe Josserand

Jacques Duby : fils du propriétaire de l’immeuble

Anouk Aimée : Marie Pichon, la jeune mère

Jeanne Marken : Mme Josserand

A/ SA

Mots-clés : Arrivisme – Cynisme - Séduction – bourgeoisie – domestiques

Octave Mouret débarque un jour de pluie battante, dans le Paris des années 1880. Il va disposer d’une chambre dans un immeuble bourgeois. Il est repéré, dès son arrivée, par Madame Josserand dont l’obsession est de marier ses deux filles. Le jeune homme a belle allure. Il est aimable. Il a de bonnes manières. Berthe, la cadette de la marieuse en tombe amoureuse sur le champ. Octave a quitté sa Provence natale, car il va être embauché sur recommandation, en tant que commis au Bonheur des Dames. La boutique de draps, tentures et vêtements féminins est dirigée par Madame Hédoin, une jolie femme au vieux mari bien malade. Octave tente sa chance, dans la continuité de ses talents de vendeur, mais sa patronne résiste à ses avances. Madame Josserand réussit à jeter sa fille Berthe dans les bras d’Auguste Vabre, un commerçant voisin, chétif et migraineux, en dépit de l’aversion qu’il inspire à sa fille.

Le spectateur est dès lors invité à découvrir, avec délectation, ce monde bourgeois qui ne pense qu’à l’argent et à s’envoyer en l’air.

Les bonnes constituent une sorte de chœur antique. Elles se moquent sans retenue des turpitudes de leurs maitres, en communiquant par les fenêtres de la cour intérieure de l’immeuble.

En ce temps-là

Pot-Bouille est une adaptation d’un roman d’Emile Zola. Au Bonheur des Dames, fait suite, comme roman, à Pot-Bouille, dans l’œuvre de Zola.

L’intrigue évolue sur un rythme vif, à la manière des comédies de Feydeau, dans un registre moins gai. Les personnages sont comiques à force d’être accommodants avec eux-mêmes. Le spectateur n’a pas le temps de les plaindre, d’en rire ou de les mépriser.

Les mœurs de cette époque sont-ils révolus ?

Les ambitieux, les arrivistes et les cyniques d’aujourd’hui n’ont certes pas le charme de Gérard Philippe. Le jeune homme moustachu, amateur de bonnes, interlocuteur-complice d’Octave, serait davantage proche des sérial-séducteurs d’aujourd’hui, qui prolifèrent sur les réseaux sociaux. C’est un consommateur de servantes.

Les femmes ne sont pas mal non plus. La morale ne les encombre pas plus que celles des hommes. Les rapports sociaux sont tout à l’avantage des hommes qui ont l’argent. Malheur à l’homme nécessiteux. Monsieur Josserand subit les insultes et le mépris de sa femme, à longueur de journée. Il ne gagne pas assez. Le mari de Berthe ne tarde pas à subir le même sort. Les servantes subissent leurs maîtres et, à l’occasion, houspillent et raillent le concierge de l’immeuble. L’opposition entre les sexes est instrumentalisée par les rapports de classes : entre bourgeois et serviteurs.

L’alcool est réservé aux soirées mondaines. Les deux addictions de l’histoire sont le sexe et l’argent.